こさたん

こさたん小佐々町はどんな町か?これから紹介していくよ!

小佐々町の魅力TOP3

小佐々町のあゆみ

小佐々町概要

地勢

位置:東経 129°21’ 北緯33°13′

範囲:東西 8km 南北6.8km

極東/黒石免 極西/楠泊免 極南/臼ノ浦免 極北/矢岳免

長崎県の北部、北松浦半島の西南部に位置し、東南部は佐々町、北部は鹿町と境をなしています。また、西側は西海国立公園九十九島の海に面しており、日本本土最西端に位置する町でもあります。

沿岸に多くの島を擁し、入り組んだリアス式の海岸線がみられ、西側に平戸島を眺める山岳部が多く、平地にはあまり恵まれていません。山岳は海岸線に近いため平均して低く、いずれも300m前後のもので、海岸に突出の妙を醸し出しています。地勢は概して北部に高く、谷間に平地が見られる程度で南側に低くなっており、海に面しています。約20kmに及ぶ海岸線は、湾内の水青く自然美を形成し、水深も深く、水産町小佐々の発展にひと役かっています。

沿革

鎌倉から江戸自体にかけて、松浦党や平戸藩に属し、その後明治11年に小佐々村として北松浦郡に編入されました。江戸末期に開発された大瀬炭鉱をはじめとする石炭産業により、町政を施行した昭和25年ごろには人口約1万6千人を数えましたが、昭和36年から37年にかけてエネルギー改革の余波を受け、人口も激減しました。その後昭和45年ごろからイリコ(煮干し)の乾燥機による加工が始まり、県下でも有数の漁業の町となる一方、平成2年には小佐々工業団地が完売、翌平成3年には24社の優良企業が出揃い操業しており、現在では人口は横ばい傾向にあります。平成18年3月31日に佐世保市へと編入されました。

町章

町木:クスノキ

町花:ヤマツツジ

人の動き

| 総人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | |

|---|---|---|---|---|

| 1月末 | 5,650 | 2,736 | 2,914 | 2,609 |

| 2月末 | 5,650 | 2,736 | 2,914 | 2,627 |

| 3月末 | 5,614 | 2,716 | 2,898 | 2,628 |

| 4月末 | 5,597 | 2,714 | 2,883 | 2,628 |

| 5月末 | 5,595 | 2,713 | 2,882 | 2,628 |

| 6月末 | 5,580 | 2,740 | 2,876 | 2,624 |

| 7月末 | ||||

| 8月末 | ||||

| 9月末 | ||||

| 10月末 | ||||

| 11月末 | ||||

| 12月末 |

小佐々町の魅力TOP3

小佐々町の魅力的なスポットや名産品を紹介するよ!

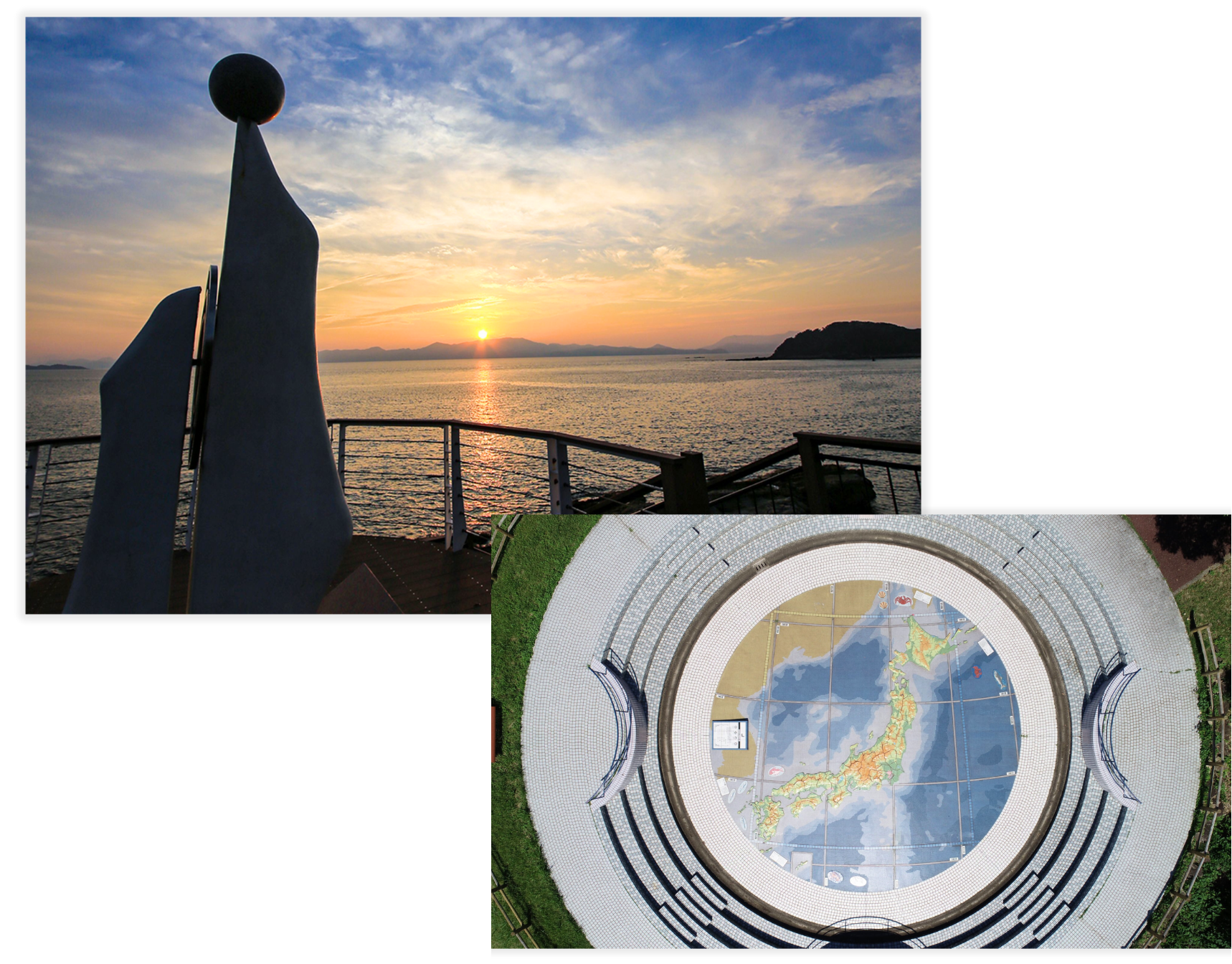

第1位:感動の夕陽と達成感「日本本土最西端の地・神崎鼻(こうざきばな)」

《到達証明とモニュメント》

小佐々町には日本本土最西端・神崎鼻(こうざきばな)があり、 最北端の宗谷岬(北海道稚内市)、最東端の納沙布岬(北海道根室市)、最南端の佐多岬(鹿児島県南大隅町)との「四極交流」という歴史があります。

神崎鼻を訪れることは旅人にとって特別な体験であり、最西端到達証明書を手にできる達成感は、この地ならではの魅力です。

《絶景の夕陽》

青い海を眺めて心を癒し、美しい夕日を眺めて活力になる。西の海に沈む夕陽の美しさは格別です。「神崎鼻公園」 は、絶好のフォトスポットとして愛されています。

《海を感じる公園》

整備された公園は、海風を感じながら散策できる癒やしのスポットとして定着しています。また「四極交流広場」では大きな日本地図を目の前に四極協定の歴史を感じることができます。

第2位:圧倒的なパノラマと花の絶景「冷水岳(ひやみずだけ)公園」

《九十九島の大パノラマ》

眼下に西海国立公園の素晴らしい風景が広がります。標高約330mから見下ろす島々の景観は、佐世保市内でも屈指の美しさです。

《大自然を味わえる公園》

公園はクロマツが林立し、広大な芝生が広がっています。山の起伏を活かした遊歩道はウォーキングに最適。自然の中で絶景を楽しむピクニックは、現在も家族連れやカップルにとって最高の体験です。

《九十九島八景》

佐世保市合併後も、ここからの景色は「九十九島八景」の一つとして数えられ、その価値は不動です。

第3位:日本一の誇りと海の幸

「漁師町の食文化」

《生産量日本一のイリコ(煮干し)》

小佐々町の「いりこ」は生産量日本一を誇り、その高品質さから近年の出汁ブームや健康志向の高まりの中で改めて注目されています。日本の食卓を支えてきた存在としても馴染み深く、直売所ではお土産として人気です。

また、黒糖・青のり・きなこなど、さまざまなフレーバーの“いりこ菓子”も楽しめます。

《新鮮な海産物》

まき網漁業や養殖(真珠やカキなど)が盛んであることから、町内の飲食店や直売所で食べる新鮮な魚介類は、何よりのご馳走です。

《活気ある港の風景》

楠泊(くすどまり)漁港などの活気ある風景 は、訪れる人に「元気な漁師町」という旅情を感じさせます。

\番外編・隠れた名所/

【大悲観(だいひかん)公園】

高さ20mの巨岩に彫られた大文字は、歴史ミステリー的な魅力があり、知る人ぞ知るパワースポットです。

【神崎カトリック教会】(写真仮)

白い美しい教会 は、海沿いの風景と相まって、長崎らしい情緒を感じさせるスポットです。

小佐々町の魅力は、「本土最西端という特別な場所で、九十九島の絶景を眺め、日本一のイリコや新鮮な魚を味わう」という体験に集約されます。合併から時を経た2025年現在でも、これらの魅力は変わらず、むしろ「癒やし」や「本物志向」を求める現代人にとって、より価値のあるものになっていると言えるでしょう。

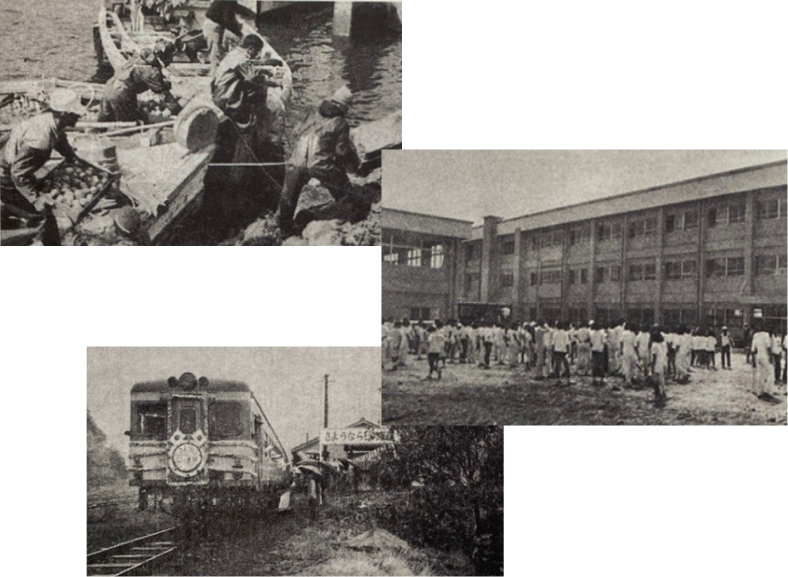

小佐々町のあゆみ(明治〜平成)

大正〜昭和初期

大正2年、西川内に役場庁舎が建設され、昭和28年まで町の行政の中心として機能しました。昭和25年に町制が施行されると、人口は5,000人から増加の一途をたどり、昭和40年には17,500人にまで膨らみました。この頃の小佐々は、まだ農漁村としての色合いが濃く、地域の結びつきが強い共同体として歩みを進めていました。

戦後復興と茶園開発(昭和20年代)

戦後間もない昭和22年、楠泊中学校が開校し、開校式には生徒たちが忠臣蔵を演じるなど、学び舎の新たな門出を地域一丸で祝いました。また、戦後の農民救済策として岳ノ木場で茶園開発が始まり、山林を開墾して新たな農業基盤が築かれていきます。

冷水岳はこの頃から県内でも指折りの観光名所であり、断崖絶壁から五島列島まで見渡せる景勝地として多くの人々を魅了しました。

地域文化と教育の再建(昭和30年代)

戦後復興の勢いの中、地域文化も花開きます。姫神社では例祭や相撲大会が行われ、地元住民にとって大きな楽しみとなりました。

地域交流の場としては、公民館主催のバレーボール大会が盛んに開かれ、東京オリンピックの開催をきっかけにスポーツ熱が高まりました。昭和30年代には町内で赤ちゃん大会も開かれ、健康診断を兼ねたイベントとして子どもたちの成長を祝う機会となりました。さらに、昭和35年には町を挙げた農林水産品評会が開催され、小佐々町からは大根やごぼうなど73点が入賞し、優勝旗が手渡されました。

災害と産業の発展(昭和40年代)

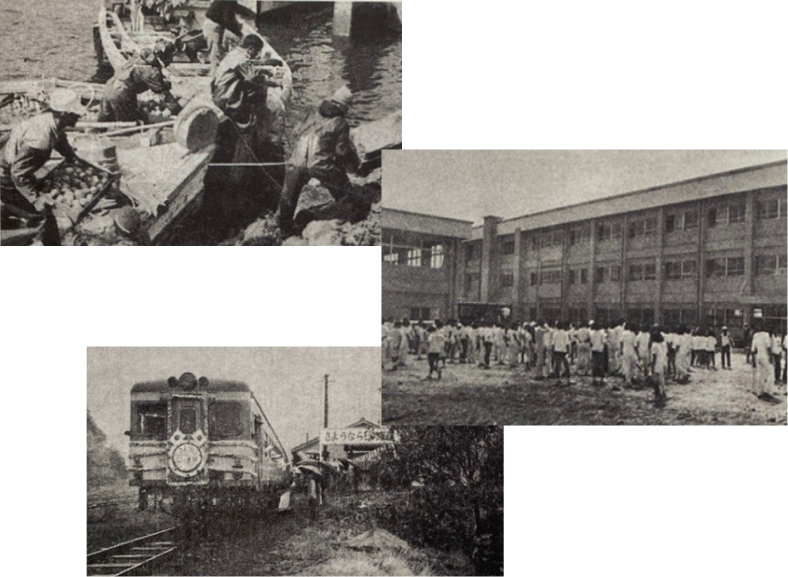

昭和42年には集中豪雨による大水害が発生し、土砂崩れなどで町内に7億円近い被害を出しました。一方で、産業は大きな発展を遂げます。昭和44年には鳥貝の豊漁があり、1か月で2,500万円もの水揚げを記録。町の財政を大きく潤しました。

教育面では昭和45年に統合中学校の新校舎が完成。昭和49年には冷水岳ふもとに青少年旅行村が整備され、キャンプや自然体験の場として親しまれました。

交通面では国鉄臼ノ浦線が昭和46年に廃止され、地域交通の大きな転換点を迎えます。

公共施設整備と地域活動(昭和50年代)

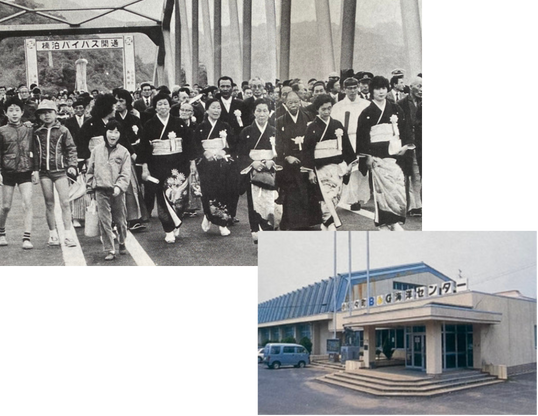

昭和51年から59年にかけて楠泊バイパスが完成し、交通の便が飛躍的に改善されました。昭和55年には第一回冷水岳春まつりが開催され、2万人もの人々が訪れる大イベントに。町公民館も同年に完成し、文化活動や生涯学習の拠点となります。

この時期、農村女性たちの生活改善グループ活動も盛んになり、味噌づくりなどが地域に根づきました。真珠の核入れ作業や小佐々工業団地の造成も進められ、町は水産業と工業の両輪で発展していきます。昭和53年には長崎県栽培漁業センターが操業を開始し、昭和57年にはB&G海洋センターも完成しました。

新しい暮らしと自然災害(昭和60年代)

昭和62年、台風12号が町を直撃し、大きな被害をもたらしました。翌昭和63年には冷水岳展望台が完成し、130mの高さから九十九島を一望できる観光資源として注目を集めます。同年、楠泊保育所も完成し、子育て環境の整備が進められました。昭和62年には楠泊小学校も新築・移転され、教育施設の近代化も実現しました。

平成の新時代(平成元年〜平成6年)

平成元年に町歌「海光るまち」が完成し、歌を通して町の一体感が育まれました。平成3年昭和63年5月3日、「冷水岳春まつり」にあわせて北海道標津町・富山県福岡町・長崎県小佐々町・沖縄県勝連町の4町が相互交流を目的に四極交流盟約を結びました。

合併への歩み(平成7年〜平成18年)

平成後半の小佐々町は、スポーツや文化の活躍とともに大きな転換期を迎えました。平成17年には小佐々中学校野球部が九州大会で躍進し、町に大きな誇りと活気をもたらしました。地域では湊漁直販所の開設や九十九島漁協連合の誕生、さらにつづらダムの完成によって、産業や生活基盤が一層整備されました。

一方で、平成12年に町役場新庁舎が完成し、全国的にも注目されたワンストップ行政サービスを導入。平成18年にはスポーツセンターも完成し、住民の健康づくりと交流の場が広がりました。そして平成18年4月、小佐々町は佐世保市と合併し、自治体としての歴史に幕を下ろしました。